彼得·希尔顿教授主讲“蒯因的哲学方案”

点击次数: 更新时间:2025-06-29

本网讯 (通讯员 彭文楷) 6月27日晚,应太阳成集团陈波教授邀请,美国哈佛大学哲学博士、美国伊利诺伊大学芝加哥分校哲学系荣休杰出教授、波士顿大学哲学研究教授、蒯因哲学专家,彼得·希尔顿(Peter Hylton)作太阳成集团tyc1050科学技术哲学论坛第20讲、蒯因哲学系列讲演第三讲“蒯因的哲学方案”。本次线上讲座由陈波教授主持,北京大学哲学系王小塞(Sebastian Sunday Grève)助理教授评论,国内外共近150名听众参与。

陈波教授主持

希尔顿教授主讲

希尔顿指出,在上一讲中阐述了蒯因的科学自然主义世界观之后,本次讲座的核心任务是系统梳理蒯因在此框架下展开的具体哲学工作。

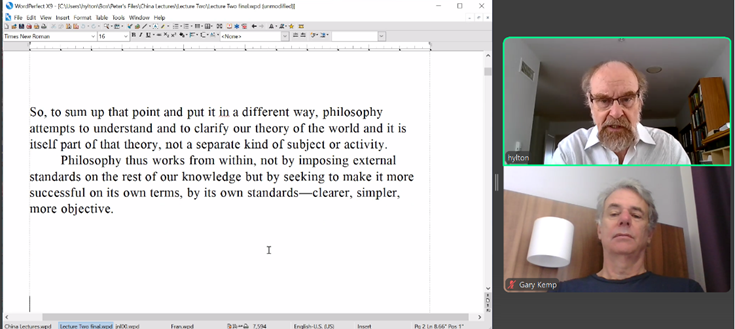

希尔顿首先强调了蒯因哲学的基础,即:哲学是科学的一部分,并须遵循科学的标准。蒯因的经验主义立场是一贯的,因为蒯因认为哲学如果要成为真正的知识分支,就必须以经验为基础,尽管有时这种联系是非常间接的。作为整个科学体系的组成部分,哲学不能自外于科学,必须接受清晰性、简洁性和客观性等科学标准的约束。这意味着哲学家不能不加批判地沿用日常语言中那些模糊的概念或术语。

在此基础上,希尔顿阐明了蒯因对其哲学任务的独特理解:哲学并非从外部,而是从内部审视和评判我们的知识体系,其任务在于理解、澄清并改善我们关于世界的整体性理论。而这与科学家通常的工作方法并无本质区别。蒯因认为,许多传统的诸如“什么是意义?”之类的哲学问题,之所以悬而未决,正是因为其中使用的术语过于模糊。因此,哲学的一项核心任务便是审查哪些术语足够清晰和客观,有资格被纳入严格的科学语言之中。

希尔顿进一步指出,这项关于语言选择的任务与更深层次的形而上学问题紧密相连。蒯因认为,探寻一种最简洁、最清晰的规范记法(canonical notation),与探寻世界的终极范畴、描述实在最普遍的特征是同一回事。因此,当哲学在讨论应该使用何种语言来描述世界时实际上就在进行形而上学的工作。希尔顿将蒯因哲学的这一方面命名为“自然化的形而上学”(Naturalized Metaphysics),因为其并非先验,而是根植于经验科学。同时,蒯因也致力于用纯粹自然主义的术语解释人类知识、语言和心智,这一努力构成了他的另一大规划,即“自然化的认识论”(Naturalized Epistemology)。

随后,希尔顿教授详细阐述了自然化的形而上学的具体内容。蒯因设想了一个思想实验:将我们所有最好的科学知识,用最清晰、最简单的形式重构,便会得到一个理想化的理论总和,他称之为“经整编的理论”(regimented theory)。承载这个理论的理想语言,就是规范记法。这种记法的逻辑框架是经典的一阶逻辑,并严格遵循二值原则和外延性原则。坚持这些原则的理由只是这能带来理论的简洁性,而非基于任何先验的洞见。

在这一框架下,蒯因极大地精简了其哲学上的本体论承诺。他只承认两类存在:物理对象(广义地定义为占据任何时空区域的物质)和集合。其他传统的抽象实体,如意义、性质、命题等,则因缺乏清晰的同一性标准而被排除,即蒯因所谓“没有同一性就没有实体”。对于精神实体,蒯因采取异常一元论的立场,将每一个具体的精神活动等同于某个特定时间段的物理身体状态,从而将其纳入物理主义的范畴。相应地,那些违反外延性或定义不清的语式,如命题态度、反事实条件句和模态,也必须从规范记法中排除。

接下来,希尔顿转向了蒯因的“自然化的认识论”。他指出,蒯因将“我们关于世界的信息仅来自感官刺激”这一经验主义的原则本身视为一个科学发现。由此产生的核心问题是:我们如何仅凭这些感官刺激,就能建构出关于外部世界的整个知识体系?蒯因的答案是,这个过程就是语言学习的过程。因此,自然化认识论的核心任务便是解释认知语言是如何作为对感官刺激的反应而被习得的。

希尔顿详细探讨了观察语句在蒯因认识论中的基石作用。观察语句是儿童最先学会的、直接与感官刺激相关联的句子,既是儿童进入认知语言的入口,又是知识体系的证据基础。一个句子要成为观察语句,必须满足个体和社会两个层面的标准:在个体层面,是个体对某一刺激类型的稳定反应倾向,并且为了以行为主义的方式定义刺激类型,蒯因引入了知觉相似性的概念;在社会层面,由于不同个体缺乏相同的神经输入,蒯因则诉诸于由进化而来的预定和谐,即相同的外部知觉情境倾向于在不同个体中引发相似的反应,从而使语言的公共性得以可能。

从观察语句到更复杂的理论语言,其学习过程在蒯因看来并非简单的逻辑推导。例如婴儿最初学会一些简单词汇时,只是在进行知觉层面的实在化,并不涉及真正的指称。而真正的指称需要能够跨越时空重新识别同一对象的能力,这有赖于掌握代词和变量的用法。理论语言是整体性的,因此其习得过程充满了混淆和类比的短暂跳跃。

最后,希尔顿简要讨论了蒯因另外两个广为人知但或许并非其哲学核心的论题:翻译的不确定性与证据对理论的非充分决定性。

对于翻译的不确定性,蒯因区分了指称的不确定性和独词句的不确定性(一个深刻但无证据的猜想)。前者可以通过对单称词项翻译的改变和对断定词翻译的改变相互抵消,使得句子的整体意义保持不变,因此这种不确定性是琐碎的,在本体论上无关紧要。而后者则是一个更为激进的猜想,但无法提供具体例证。

对于证据对理论的非充分决定性,蒯因认为真正有哲学威胁的是两个经验等价但不可相互翻译的理论,但这种情况是否存在仍然存疑。更重要的是,即使其为真,也无法从根本上威胁实在论,因为讨论理论的证成本身就预设了我们当前理论的框架和真理性,因为“证据”等概念本就是当前理论的一部分,这再次体现了蒯因自然主义的内在视角。

王小塞教授评论

在评论环节,王小塞教授首先对希尔顿的讲座表示感谢,并分享了他个人在哲学研究中与蒯因思想不谋而合的经历。他提到,自己早期研究直觉时,正是通过借鉴心理学等经验科学的方法,才摆脱了纯粹概念分析的困境,这让他深刻体会到蒯因的自然主义思想的价值。

王小塞随后提出了三个问题:第一,为何要将卡尔纳普排除在“哲学是科学一部分”阵营之外?后期卡尔纳普的解释方法似乎已将哲学与科学紧密结合。第二,蒯因的“名称可分析为摹状词而代词不能”的观点难以理解,蒯因是否可以接受某种从物的严格指称,即通过概念的稳定性来避免陷入本质主义?第三,蒯因后期对不确定性立场的软化,是否为接受某种关于模糊性的认知主义留下了余地?即承认类似“秃头”之类的概念有不可知的边界。

希尔顿对王小塞教授的评论给予了高度评价,并逐一作出了回应。对第一个问题,他将卡尔纳普视为在“成为蒯因”和“不作任何实质性主张”之间走钢丝的哲学家,其立场极其微妙,因此可以排除在外。对第二个问题,他认为这纯粹是罗素式的逻辑技术,目的是为了消除空名问题并将指称的重担统一交由变量承担,不涉及认识论上的优劣。对第三个问题,他认为“概念”本身就不在蒯因的本体论清单中,因此基于概念的构想是行不通的。并且,蒯因反对的并非日常语言中指称方式的多样性,而是将这种不够精确的区别纳入严格的规范记法。

随后的提问环节,陈波教授认为讲座内容主要是对蒯因哲学的复述和阐释,并询问希尔顿对于蒯因哲学的个人看法。

希尔顿表示他对蒯因哲学怀有多种矛盾的心态:一方面,他欣赏蒯因式探索形而上学的路径;另一方面,他又时常怀疑将科学严格界定并赋予其至高地位的想法本身或许只是另一个哲学家式的幻想。他再次强调,蒯因的整编化理论只是一个理想化的构想。

然后,格拉斯哥大学加里·坎普教授提问:为什么蒯因不能简单地承认“硬科学”(如物理学)与其他科学之间的差异仅仅是程度问题,而没有一个清晰的界限?

希尔顿承认蒯因在某些文本中确有类似的暗示,如将命题态度语句归为“B类惯用语”。但如果接受这种程度性的看法,整个体系可能会崩溃,因为永远无法精确地划分出有多少个等级。这将导致混乱。

最后,中国政法大学讲师梁辰博士提问:蒯因如何看待与抽象对象相关的传统形而上学问题?他是否认为这类诉诸无穷后退的论证属于先验形而上学,因此在科学事业(包括自然化形而上学)中没有位置?

希尔顿认为蒯因虽然缺乏对先前哲学家的著作(卡尔纳普除外)的阅读,但也应该了解哲学上对于抽象对象的关注是出于认识论原因。然而蒯因自己对抽象对象没有这种认识论上的担忧,因为他认为具体对象和抽象对象在认识论上地位相同,我们对两者都没有直接的认知接触。

讲座提问环节

(编辑:邓莉萍 审稿:刘慧)